※詳細プログラムは3月下旬に公開予定

ご案内

四條畷に住む大人のためのカレッジ(会員制)

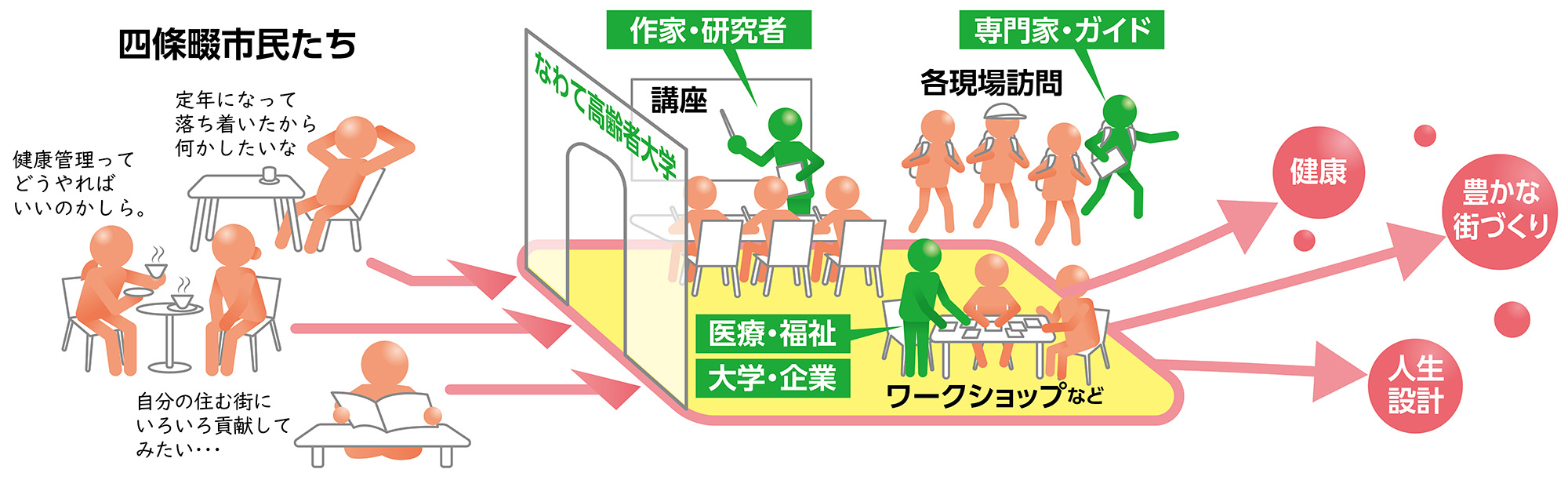

超高齢社時代に入った今、四條畷市民たちが今後の人生設計や自分が住む街などに対して不安や心配を感じていると思います。そんな中、2019年に「四條畷市公募型提案協働のまちづくり提案事業」に応募して「なわて高齢者大学」をスタートさせました。四條畷市民たちが、「これから自分で何がやってみよう」と自己啓発を重ねながら、楽しい人生設計や豊かなまちづくりなどを各現場で活躍する著名人や専門家、医療・福祉関係者と共に学び、交流を深め、スキルアップをはかることができます。これまでに1~5期生が受講され、リピーターも多くいらっしゃいます。

(※第1~第3回は四條畷市からの助成で実施後、第4回からは自主運営しております。)

なわて高齢者大学とは

自分に時間ができたから何かやってみたい。いつまでも健康でいたい。自分が住む街に何か貢献できないか。などいろいろお思いの方は「なわて高齢者大学」で学んでみませんか?大学教授や各現場で活躍する専門家たちを招いて一緒にいろいろな体験を通じて楽しく交流できます。そして、自分自身のスキルアップや街づくり、社会へ貢献など力を発揮していただきたいと思います。

動画版もございます。

こちらをクリック(外部YouTubeへ移動)

お申込み

期間2026年5月~2027年1月(合計15回)

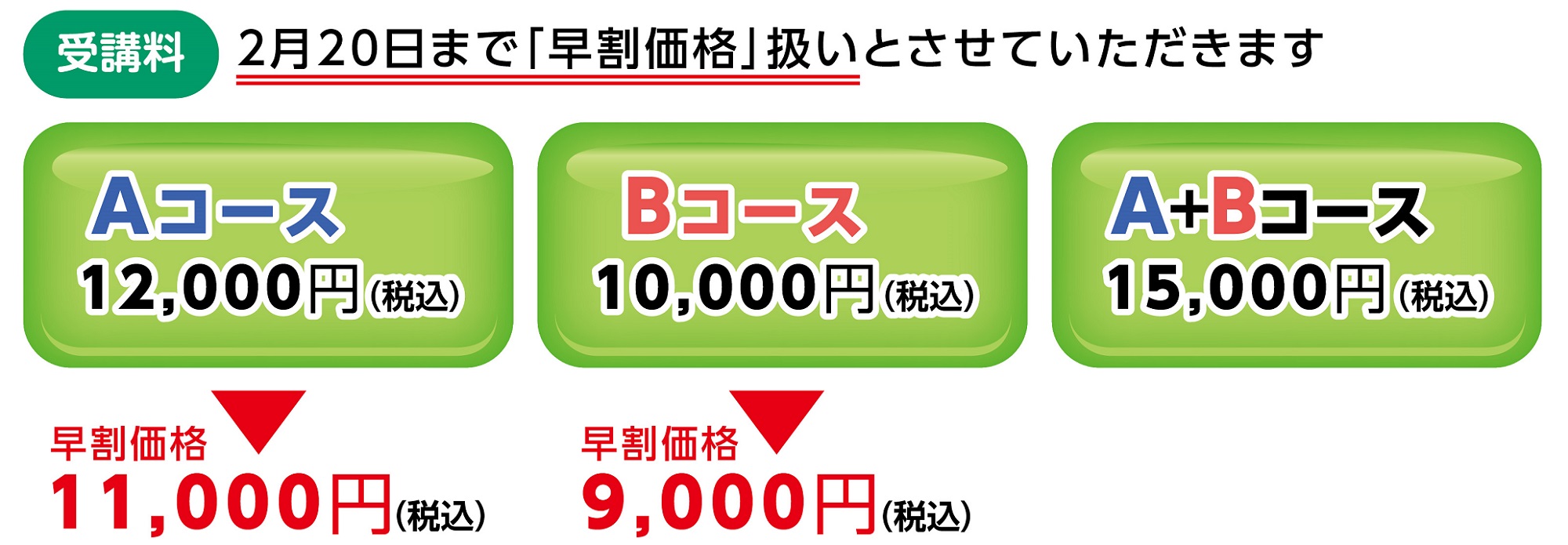

●「自分が住む街について学ぶ」Aコース受講

(15回合計11,000円)※2月20日まで早割価格

●「助け合う共生社会を学ぶ」Bコース受講

(15回合計9,000円)※2月20日まで早割価格

●「A」と「B」コース両方共受講

(約23回合計15,000円)

お問合せ

お問合せやご相談などがございましたら下記までご連絡くださいますようお願いいたします。折り返し返信させていただきます。